Ada cukup banyak sungai yang diseberangi jika kita menempuh perjalanan melintasi Jalan Trans Sulawesi mulai dari Kota Palopo hingga perbatasan Sulawesi Tengah atau Sulawesi Tenggara, dan di antara sungai-sungai tersebut, beberapa sungai terlihat cukup menggoda untuk diarungi. Beberapa sungai si antaranya sangat mungkin sudah pernah diarungi, meski tak terlalu banyak informasi beredar soal itu. Salah satu sungai, yakni Sungai Rongkong, bahkan sudah lumayan dikenal sebagai tempat berarung jeram. Namun masih terdapat beberapa sungai atau segmen lain yang menyimpan jeram-jeram yang saya rasa menarik untuk dijelajahi, terutama menggunakan kayak.

Sekitar 20 km ke utara dari Kota Palopo terdapat sebuah jembatan yang tepat di bawahnya terdapat jeram. Ini adalah jembatan Sungai Lamasi, salah satu sungai utama yang mengairi hamparan persawahan di dataran rendah Lamasi dan Walenrang. Sungai ini termasuk dalam daftar destinasi one day trip yang ditawarkan dalam katalog Indo' Sella' (sebuah perusahaan tur wisata yang berbasis di Rantepao, Tana Toraja), selain Sungai Rongkong, meski saya belum mendapatkan informasi pasti mengenai segmen yang mereka arungi untuk trip tersebut.

Video 1: diambil dari dalam bus ketika melewati Jembatan Sungai Lamasi. Debit air ketika itu terbilang cukup besar.

Sebuah artikel catatan perjalanan dari Florian Fischer di website Kokatat menyinggung soal pengarungan mereka menggunakan kayak di Sungai Lamasi pada 2016. Pengarungan tersebut kemungkinan difasilitasi oleh Indo' Sella', merujuk pada sebuah unggahan oleh Agustinus Lamba, pimpinan Indo' Sella', di laman Facebooknya (lihat di sini). Saya pernah bertanya pada Florian Fischer lewat Facebook soal pengarungan di Sungai Lamasi tersebut, dan berdasarkan informasi yang dia berikan, mereka melakukan pengarungan itu pada 29 Oktober 2016, dimulai dari sebuah pertemuan sungai kecil dari sisi kiri sungai utama pada titik ini sampai ke bendungan tepat sebelum jembatan Jalan Trans Sulawesi. Tinggi muka air pada batang pengukur di bendungan itu ketika mereka mengarunginya adalah 250 cm, dan tingkat kesulitan jeram pada saat itu bervariasi dengan beberapa di antaranya termasuk grade 4 namun semuanya dapat mereka arungi dengan metode read and run (mereka tidak berhenti dan melakukan pengamatan jeram atau scouting dari tepi sungai sebelum mengarungi jeram, melainkan mengamati secara langsung bentukan jeram yang di hadapi dari atas perahu kayak sambil mengarunginya).

Menilik pin lokasi pada Google Maps di sekitar sepanjang aliran sungai ini, saya menemukan beberapa foto dan video pengarungan sungai ini di sebuah titik yang ditandai sebagai "Finis Arung Jeram". Menelusuri sungai ini ke arah hulu, terdapat sebuah jembatan yang diberi pin dan ditandai sebagai "Star Jembatan Gantung". Titik ini berdekatan dengan titik pertemuan sungai yang jadi titik awal pengarungan Florian Fischer. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kemungkinan besar segmen ini memang sudah mulai dikembangkan untuk wisata arung jeram.

Pada 6 Juli 2017 saya pernah mengunjungi dan mengambil beberapa video di beberapa titik pada segmen tersebut. Debit air sungai ketika itu tergolong normal.

Lokasi pengambilan video 7 itu adalah lokasi di mana kini terdapat jembatan gantung yang ditandai pin dengan label "Star Jembatan Gantung". Pada 2017, jembatan gantung itu seingat saya belum ada di titik ini, melainkan beberapa ratus meter ke arah hulu. Saya sudah mengkonfirmasi ini dengan memeriksa tampilan historical image citra satelit Google Earth untuk tahun 2017. Dapat pula teramati berbagai perubahan bentukan jeram dan pendangkalan pada aliran sungai. Meski video di atas tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui gambaran aktual jeram-jeram di sungai ini, kita masih bisa mendapatkan gambaran umum tentang karakteristiknya.

Sedikit ke hulu dari segmen ini, aliran sungai masih menyimpan jeram dengan gradien yang secara umum sama, tetapi lebih jauh ke arah hulu lagi gradien sungai menjadi lebih terjal dan semakin ke hulu semakin terjal. Segmen hulu inilah yang saya pikir jauh lebih menantang untuk diarungi menggunakan kayak.

Pada 25 September 2021 saya sempat menyusuri kembali jalan di sepanjang sisi kanan sungai ini untuk melihat-lihat beberapa titik di bagian hulunya. Titik paling jauh yang sempat saya kunjungi adalah di sini dan mengambil foto 1 dan 2 di bawah. Jalan menuju titik ini, dan bahkan seterusnya entah sampai di mana, memang masih berupa timbunan tanah dan kerikil, namun sudah cukup lebar untuk dilalui mobil (lihat foto 3).

|

| Foto 1 |

|

| Foto 2 Bila diperhatikan dengan saksama, terlihat jembatan gantung di sisi kiri foto. Selanjutnya jembatan ini akan diberi label 'Lempe Pasang 2'. |

|

| Foto 3 |

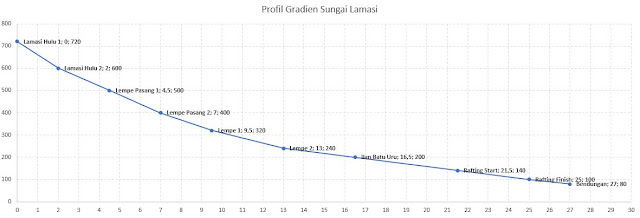

Berikut adalah gambaran profil gradien untuk tiap-tiap segmen yang diplot menggunakan MsExcel. Saya memperkirakan ketinggian tiap titik dengan mengamati garis kontur pada tampilan terrain Google Maps, dan mengukur panjang segmen juga menggunakan aplikasi yang sama, dibantu dengan situs web satellites.pro untuk pembanding gambaran citra satelit yang lebih jelas untuk menemukan titik-titik jembatan. Untuk pelabelan atau penamaan titik, saya menggunakan nama desa di dekat mana titik tersebut berada (namun saya tidak dapat menjamin ketepatannya), kecuali tiga titik terakhir.

|

| Berikut link untuk melihat penampakan citra satelit masing-masing titik: Lamasi Hulu 1, Lamasi Hulu 2, Lempe Pasang 1, Lempe Pasang 2, Lempe 1, Lempe 2, Ilan Batu Uru, Rafting Start, Rafting Finish, Bendungan. |

Segmen 1, dari Lamasi Hulu 1 sampai Lamasi Hulu 2, panjangnya 2 km dengan penurunan ketinggian sebesar 120 m (gradien 60 m/km).

Segmen 2, dari Lamasi Hulu 2 sampai Lempe Pasang 1, panjangnya 2,5 km dengan penurunan ketinggian sebesar 100 m (gradien 40 m/km).

Segmen 3, dari Lempe Pasang 1 hingga Lempe Pasang 2, panjangnya 2,5 km dengan penurunan ketinggian sebesar 100 m (gradien 40 m/km).

Segmen 4, dari Lempe Pasang 2 hingga Lempe 1, panjangnya 2,5 km dengan penurunan ketinggian sebesar 80 m (gradien 32 m/km).

Segmen 5, dari Lempe 1 hingga Lempe 2, panjangnya 3,5 km dengan penurunan ketinggian sebesar 80 m (gradien 22,8 m/km).

Segmen 6, dari Lempe 2 hingga Ilan Batu Uru, panjangnya 3,5 km dengan penurunan ketinggian sebesar 40 m (gradien 11,4 m/km).

Segmen 7, dari Ilan Batu Uru hingga Rafting Start, panjangnya 5 km dengan penurunan ketinggian sebesar 60 m (gradien 12 m/km).

Segmen 8, dari Rafting Start hingga Rafting Finish, panjangnya 3,5 km dengan penurunan ketinggian sebesar 40 m (gradien 11,4 m/km).

Segmen 9, dari Rafting Finish hingga Bendungan, panjangnya 2 km dengan penurunan ketinggian sebesar 20 m (gradien 10 m/km).

Karena terdapat jalan yang dapat dilalui mobil yang terbentang paralel di sepanjang sisi kanan sungai dan jaraknya hampir selalu berdekatan dengan sungai, kita sebenarnya bisa memilih untuk memulai dan mengakhiri pengarungan pada titik mana saja. Kecuali di bagian hulu yang lereng tepi sungainya terjal sehingga akses menuju sungai yang tersedia lebih terbatas.

Untuk gambaran yang sedikit lebih jelas, berikut adalah rekaman foto dan video yang sempat saya ambil di bagian hulu ketika berkunjung pada 17 dan 25 September 2021: