untuk memahami semua ini

kau harus bersedia menerima

bahwa ada kenyataan

yang mengandung kebenaran

dalam dirinya sendiri,

tak peduli betapa irasionalnya3

kenyataan itu bagimu.

demikian pula …

*

Sebenarnya aku tak ingat lagi bagaimana mulanya perasaan itu ada. Namun demi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terlalu sering menghantuiku, pertanyaan-pertanyaan kurang penting yang sesungguhnya juga berasal dari diriku sendiri, aku jadi merasa perlu—jika tidak ingin berkata harus—mengarang-ngarang sebuah cerita sehingga terciptalah ranah kemungkinan bagi jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut mengada.

Dengan kata lain, akan sah-sah sajalah kiranya apabila semua ini kau anggap sekadar mengada-ada. Namun kupikir, begitulah kita semua sebenarnya dalam memaknai kehidupan kita masing-masing: dengan mengada-adakan makna. Sebab makna tidak mungkin ada kecuali diada-adakan. Paling tidak selama kita masih belum cukup berani meyakininya.

Maka begitulah, dan meskipun sebagian peristiwa yang kujadikan sebagai kerangka untuk membangun cerita yang kumaksud itu –mungkin saja—memang adalah fakta, namun kurasa banyak juga di antara peristiwa-peristiwa tersebut yang sesungguhnya cuma –dan tidak lebih dari sekadar—fiksi belaka. Jika ditanyai perihal mana yang lebih dominan, aku sendiri pun rasanya tidak akan dapat memberi jawaban yang memuaskan. Tetapi bila terpaksa, akan kukatakan bahwa unsur fiksilah yang lebih banyak ketimbang faktanya.

Di satu sisi, ini dapat menjadi petunjuk bahwa bahkan diriku sendiri pun ternyata tidak terlalu percaya pada cerita yang sudah repot-repot kususun itu. Meski demikian, setidak-tidaknya, dengan adanya cerita itu, maka ada yang dapat kuceritakan untuk mengisi lubang-lubang menganga yang biasanya ditinggalkan oleh pertayaan-pertanyaan yang selalu saja datang di saat-saat tak terduga itu. Biarpun belum akan cukup untuk memenuhinya, tetapi kurasa itu masih lebih mending daripada membiarkannya tetap kosong sama sekali.

Di sisi lain, kurasa aku masih dapat sedikit menangkal ketidakpercayaanku sendiri itu dengan membawa-bawa sepenggal kredo Seno Gumira Ajidarma 1 ke dalam argumen yang melatarbelakangi ceritaku, bahwa fakta atau fiksi itu sekadar bentuk saja, sekadar “cara” menyampaikan, sedangkan kebenaran yang terkandung di dalamnya–kalau memang ada—akan tetap ada sebagai kebenaran, yang pada akhirnya tidak lagi dapat dipungkiri.

Meskipun kebenaran itu sendiri mungkin saja memang “mustahil” diketahui, serta dapat pula ditutup-tutupi maupun disangkal, namun resonansi getarannya akan tetap dapat dirasakan. Hingga pada akhirnya kebenaran itu sendirilah yang akan mematahkan setiap sangkalan dan menyeruak menyibak tabir yang menutup-nutupinya, untuk hadir di hadapan kita tanpa bisa lagi dihindari sama sekali.

Demikianlah, cerita itu, meski belum sepenuhnya dapat menghapus semua tanda tanya yang tiada surut-surutnya menggali lubang-lubang kekosongan dalam diriku, paling tidak masih cukup manjur untuk meredakan gejala-gejalanya. Seperti yang kurasa telah dimaksudkan oleh ‘helai-helai kertas’ dalam sajak Seremoni Umbu Landu Paranggi 2:

dengan mata pena kugali-gali seluruh diriku

dengan helai-helai kertas kututup nganga luka-lukaku

kupancing udara di dalam dengan angin di tanganku

begitulah, kutulis nyawaMu senyawa dengan nyawaku

Dan begitulah pula, kuharap, aku bisa menuliskan nyawamu senyawa dengan nyawaku.

*

Cerita itu:

Apa yang kelak menjelma perasaan itu mungkin sudah terlanjur jatuh sebagai benih ketika pertama kali aku berjumpa denganmu. Waktu itu aku hanyalah sabana tandus, di suatu musim kemarau, yang sedang tak percaya bahwa akan tiba suatu saat di mana musim berganti dan hujan pun akan turun.

Kubiarkan angin berlalu tanpa peduli pada apa yang mungkin dibawanya pergi dan apa yang mungkin ditinggalkannya. Seperti orang-orang yang senantiasa datang dan pergi dalam hidup ini. Seperti jika aku berdiri di tepi jalanan kota, menanti hadirnya celah yang bisa kuseberangi, semetara wajah-wajah terus berkelabatan di atas kendaraan yang berlalu-lalang. Atau sebaliknya, seperti jika aku berkendara menyusuri jalanan kota yang ramai, melewati berbagai tempat, melewati banyak orang, tanpa pernah sempat benar-benar meyaksikan semua itu.

Perjumpaan denganmu, dan yang kemudian lambat laun menjadi perkenalan itu, bagiku hanyalah angin yang sehari-hari berhembus melintasi sabana. Tetapi yang mungkin tak kusadari adalah apa yang ditinggalkannya, terselip di antara rumpun-rumpun ilalang yang sekarat, atau terjatuh ke dalam celah retakan tanah keringku. Menetap di situ, lama. Cukup lama –mungkin sangat lama—dan seharusnya bisa saja kemudian hancur dan terurai menjadi debu tanpa pernah menjadi perlu kuketahui adanya. Kecuali ternyata tidak.

Angin rupanya tak selalu berhembus dari selatan membawa serbuk-serbuk debu dari gurun di pedalaman sebuah benua tandus. Suatu ketika ia akan datang dari utara membawa serbuk-serbuk gerimis dan benih-benih hujan dari samudera luas yang menyimpan berbagai kemungkinan –termasuk kemungkinan-kemungkinan yang seolah-olah tak mungkin bagi kita. Kemungkinan-kemungkinan yang gagal diperkirakan sebagai kemungkinan.

Seketika hujan pun turun membasahi rumput-rumput sekarat, lalu air mengalir mengisi celah-celah tanah retak, pada suatu malam yang tanpa rembulan, dan kutemukan diriku berada pada sebuah sudut di petak ruang persegi dengan pikiran buntu dan mulut terkunci menatap sudut lain di seberang ruangan itu, menyaksikan warna-warni ajaib dalam sepasang bola mata yang sesugguhnya sudah teralu sering kulihat di hari-hari dan malam-malam yang lain namun belum pernah jadi seajaib itu.

“setiap tetes hujan mengandung benih pelangi …”

*

Sayangnya aku mungkin masih terlalu lugu tenggelam dalam skeptisisme naifku sendiri ketika menanggapi keajaiban tersebut. Meskipun sejak malam itu selalu kujumpai lagi keajaiban itu hampir setiap hari bila menatap mata itu, namun aku akan selalu meletakkannya dalam bingkai tanda tanya, di balik kaca yang tercipta dari bias-bias asumsi yang seakan-akan paling jernih untuk menilai kenyataan sebagai sesuatu yang objektif—dan dari sudut pandang sempit yang terlalu mengagung-agungkan objektivitas rasional sebagai satu-satunya cara untuk menilai kebenaran pada sebuah kenyataan.

Betapapun keajaiban itu senantiasa hadir setiap kali kutatap mata itu, tak pernah kubiarkan diriku menerimanya sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh nyata. Akan selalu kutempatkan perasaan itu dalam bingkai tanda tanya di balik kaca bias-bias asumsi naifku, dan kugantungkan pada dinding ruang sempit tempat segala sesuatu yang kucurigai terpatri dalam benakku.

Baru kusadari di kemudian hari, betapa bodohnya aku mengira bahwa kenyataan hanyalah segala sesuatu yang objektif dan rasional belaka. Menyangka bahwa segala sesuatu yang benar-benar nyata hanyalah yang dapat ditampung oleh kapasitas ruang berpikir dalam benakku yang –ternyata—amat sangat sempit ini. Sedangkan kehidupan dengan segala fenomenanya akan selalu terlalu besar untuk dijejalkan ke dalam ruang di kepala kita.

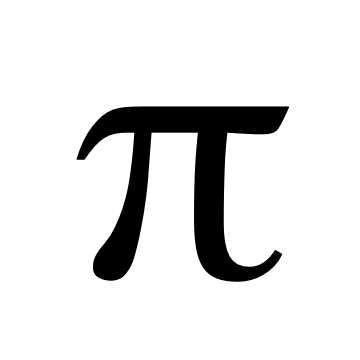

Kukira aku akan dapat menentukan jarak antara dua titik sudut berhadapan pada sebuah persegi (jarak yang telah melahirkan warna-warni ajaib ketika aku menatap mata itu pada suatu malam yang tanpa rembulan) dalam angka rasional sampai digit terakhir sebelum mengakuinya sebagai kenyataan. Kukira aku akan dapat menentukan panjang lintasan jalan yang kutempuh ketika mengitari suatu titik (perasaan yang telah melahirkan warna-warni ajaib itu) dengan tetap menjaga jarak rasional yang sama terhadap titik tersebut sepanjang perjalananku—sehingga lintasan tersebut menjadi sebuah lingkaran sempurna—sebagai sebuah bilangan yang rasional.

Pada akhirnya aku menyadari bahwa selama ini, sejak malam yang tanpa rembulan itu, aku telah melakukan sesuatu yang begitu sia-sia. Menderetkan angka demi angka di belakang tanda koma, berharap akan tiba pada angka terakhir untuk meyakinkan diriku bahwa jarak antara dua titik sudut itu, panjang keliling lingkaran itu, adalah bilangan rasional.

Sebuah usaha yang ternyata tidak akan pernah berakhir sebab jarak dan panjang lintasan itu memang irasional adanya. Dan betapapun irasionalnya, kedua hal itu tetap adalah kenyataan yang tak terbantahkan adanya sebagai kebenaran dalam dirinya sendiri. Sedangkan setiap usaha menutup-nutupi dan menyangkalnya hanya akan melahirkan kekacauan dalam usaha manusia memahami dunia ini.

Mungkin demikianlah aku telah menciptakan kekacauan dalam diriku sendiri. Bahwa perasaan yang selama ini kejejalkan ke dalam bingkai tanda tanya itu sejak semula adalah kenyataan yang mengandung kebenaran dalam dirinya sendiri, betapapun irasionalnya.

Jogjakarta, 15-16 Desember 2019

Catatan-catatan:

- Seno Gumira Ajidarma, dalam Ketika Jurnalise Dibungkam Sastra Harus Bicara pernah menulis: “Bagi saya, dalam bentuk fakta maupun fiksi, kebenaran adalah kebenaran—yang getarannya bisa dirasakan setiap orang.” (sumber: Trilogi Insiden oleh Seno Gumira Ajidarma terbitan Bentang Pustaka tahun: lupa).

- Sajak berjudul Seremoni karya Umbu Landu Paranggi yang pernah dimuat dalam Bali Post tahun 1978 (sumber: Blog Kepada Puisi, tautan: http://kepadapuisi.blogspot.com/2015/04/sepilihan-puisi-umbu-landu-paranggi.html, diakses pada: 16 Desember 2019).

- Kata ‘rasional’ maupun ‘irasional’ dalam tulisan ini sesungguhnya adalah campur aduk istilah Matematika dan Bahasa, yang apabila ditelusuri dalam kamus ternyata mengandung arti yang –meskipun menurut penulis sangat mirip bahkan mungkin sesungguhnya sama, namun tetap saja menurut kamus—berbeda satu sama lain. Dalam konteks Bahasa, kata ‘rasional’ adalah kata sifat yang secara umum berarti ‘masuk akal’ atau ‘logis’ (adapun lawan katanya yaitu ‘irasional’ berarti ‘tidak masuk akal’ atau ‘tidak logis’). Sedangkan dalam konteks Matematika, kata ‘rasional’ yang dimaksud terkait dengan pengertian tentang jenis bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan (rasio) dua bilangan bulat (integer), sementara ‘irasional’ terkait dengan pengertian tentang jenis bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan dua bilangan bulat (untuk lebih memahami, silakan menelusuri tautan berikut saja: https://www.mathsisfun.com/irrational-numbers.html). Adapun bilangan irasional yang dimaksud dalam konteks Matematika tidaklah berarti bahwa bilangan tersebut ‘tidak masuk akal’ atau ‘tidak logis’, meskipun kalau coba direnung-renungkan lebih jauh bisa saja kita kemudian merasa kesulitan memahaminya dengan akal. Dari situlah penulis kemudian merasakan bahwa mungkin saja istilah dalam kedua konteks tersebut sesungguhnya dapat bermakna sama—atau setidaknya mirip. Atau mungkin juga si penulis sendiri saja yang memang kurang “jenius”.